奥日光・湯ノ湖の湖畔にて。ボートで釣りをしている方も多かったです(いいなぁ~)

GWも過ぎて、青葉が茂り、まもなく梅雨入り…。

この時期の山は新緑が美しい…あぁ旅に出かけたくなる季節…。

ということで、ワタクシ、性懲りもなくまた飛び出してしまいました!

ふらりと出かけた日帰りの旅。

本日はその旅の思い出をご紹介したいと思います。

上越新幹線「上毛高原」駅からバスで片品村へ。

片品村にてバスを乗り換え、金精峠を越えて、奥日光の湯元温泉へ抜け、

中禅寺湖畔を通り、最後に二荒山神社、日光東照宮を訪ねた…日帰りの旅になります。

大宮駅から上越新幹線で一路、上毛高原駅へと向かいました。

高崎駅を過ぎると、山が近づいてきます。

上毛高原駅に到着!大宮駅からは40分ほどでした。

新幹線をパシャリ♪ 上越新幹線と北陸新幹線は同じ車両になりましたので乗り間違い

に注意!ですね(富山へ行くつもりが、気付いたら新潟方面へ…なんちゃって♪ 高崎駅

では何回も”乗り間違いにご注意ください…”とアナウンスしていました)。

上毛高原駅からは関越バスで片品(かたしな)村へと向かいます。

駅を降りたとき、お客さんでいっぱいだったので、バス混むのか!と思ったのですが

ほとんどの方は観光バスに乗り込んでいました。

次から次へと観光バスが来る…何台も来る!

関越バスの運転手さんに聞いたら「尾瀬や谷川岳に行く人が多いよ、尾瀬は今すごく

混んでいるから…ツアーも多いみたい…」そう教えてくれました。

(そう言えば、ご高齢の方が多かったような…尾瀬って今も人気なんですね)

上毛高原駅を出発!すぐに利根川を渡りました。ここまで来ると川幅も狭いです。

お客さんはワタクシの他、5人だけでした(最前列の席が取れて嬉しい!)。

バスは国道401号線をどんどん進んでいきます。

山間の道を進んでいきます。道中、老神温泉などの温泉を案内する看板も多かったです

関越バスさんの車両をパシャリ♪ 途中ですれ違うバスの運転手さんに手を振って

挨拶する姿が微笑ましかったです。

(都内のバスはお互い挨拶しないから…勿論危ないという理由なのでしょうけれど…)

片品村に入りました。鎌田バス停でバスは少し休憩。

上毛高原駅からここまで1時間30分ほどでありますー♪

(運転手さんにもひと休みするひとときは必要ですよねー)

10分ほど休憩をした後、バスは出発。

すぐ次のバス停”道の駅尾瀬かたしな”に到着!下車しました。

⇒ありゃ、次のバス停だったか…バスの休憩中に歩いても良かったかな…あはは。

ここで少し早めのお昼にしましょう!訪ねてみたいと思っていたお店が見えてきました

本日のランチは、こちら、竹屋さんで。いざいざお店へGO!

おじいさんとおばあさんのおふたりで切り盛りされているお店です。

窓側の席へと案内していただきました。眺めがいいー!

メニューをパシャリ!何にしようかなー♪

(何?もう決まっているだろーって?ええっと…😊)

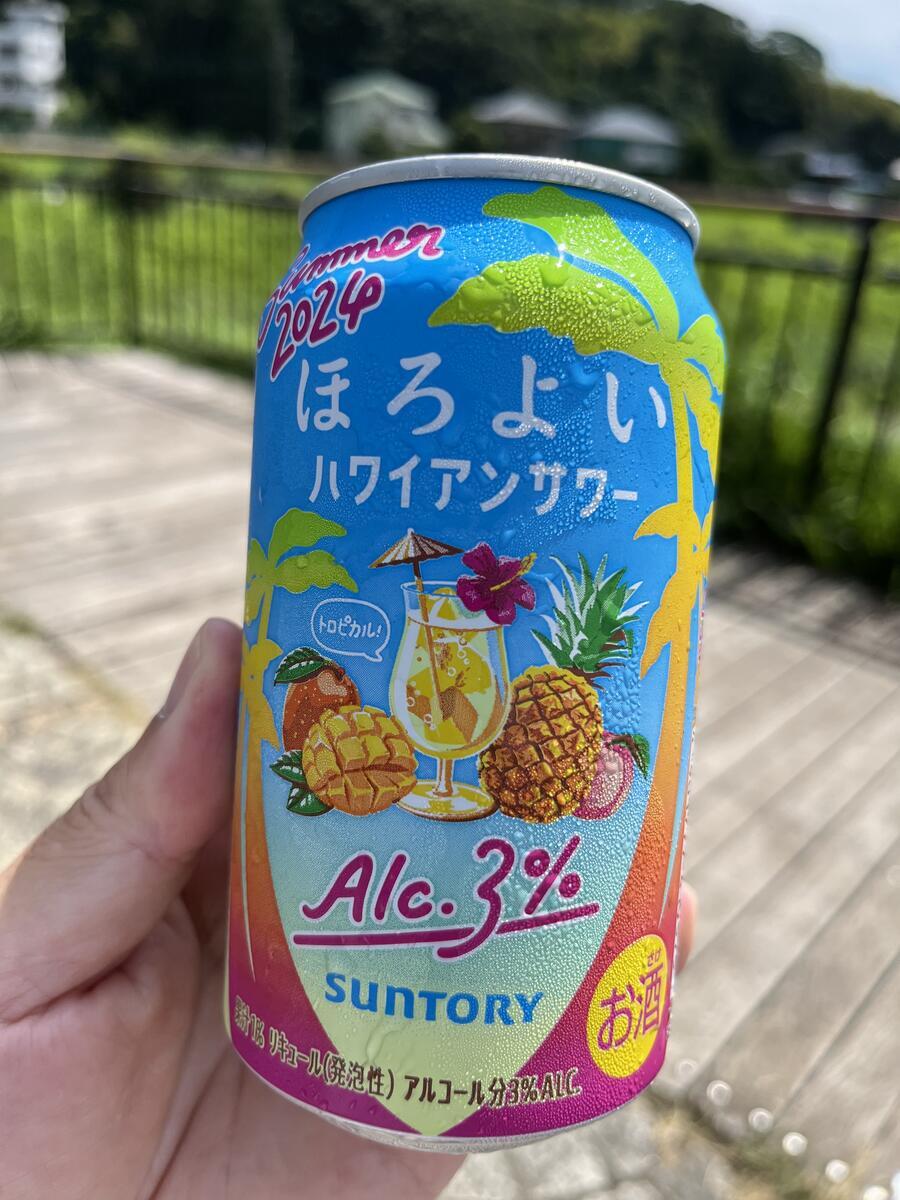

はい、おっしゃるとおり!まずは熱燗で乾杯ですねー。

(おうち、おしごと、そして自分自身へのご褒美です…4月5月と頑張りました!!)

外の景色をしばし眺めながら、お酒をいただいていると…。

つくねさんの登場です。思ったより大きい!手作り感満載です♪

(モチモチしていて、とても美味しかったです)

そして…うな重さんの登場です。釜めしにも惹かれたのですが、うなぎ・国産…という

案内を見て、思わず「うな重ください…」とおばあさまにお願いしてしまいました😊

歯ごたえもしっかりあります…これぞ国産という感じでした。美味しかったですー。

食後にお茶をいただきながら、しばしぼぉーとするひととき…。

こんな時間があってもいいですよね♪

目の前に見える橋を渡って、左手の方向が…尾瀬へと向かうルートになります。

(今度、尾瀬にも行ってみたいな。ワタクシ、まだ訪ねたことがないのです)

テーブルに片品村の湧き水を紹介する案内がありました。

お隣りの道の駅にも湧き水があるようですね(この後寄ってみよう!)

いやー、お腹いっぱいになりました。そしてほろ酔い…。

(お昼のお酒は本当にうまいのぅ~あ、単なる酔っ払いですな♪)

おじいさんとおばあさんに「美味しかったです。ごちそうさまでした」と

お礼を伝えてお店を後にしました。(おふたりともニコニコ~♪♪)

ご夫婦はかなりのご高齢ともお見受けました。

どうかこれからもお身体ご自愛いただいて、頑張ってほしいです。

食後はお隣りの「道の駅尾瀬かたしな」さんへ。きれいな建物でした。

建物の前に湧水が(花の谷湧水というお名前だそうです)。

手ですくって、何杯かいただきました。冷たくて美味しかったです。

目の前には新緑の山々が…眼も休まります♪

片品村役場、花の谷公園、そしてこちらの道の駅。同じ敷地内にあります。

道の駅の建物の外には足湯もありますよ(今回は時間がなくて入りませんでした)。

道の駅「尾瀬かたしな」さんのHPはこちらです(片品村観光協会さんのHPより)

oze-katashina.info

まもなく次のバスが来る時刻。バス停で待っていると、道の向こうにおしゃれな学校が

見えました(小学校なんですねー。生徒さんは何人おられるのかな)。

次は奥日光の湯元温泉へ向かいます。

片品村からは一日3便、バスが出ています(同じく関越バスさんです)。

3便というものの始発は7時台ですので、実質2便。

行程はしっかり考えないといけないかも…。

片品村から日光へ抜ける貴重な路線なので、これからも何とか頑張ってほしいですね…

(乗れるときに乗っておこう!と思ったのが今回思い立った理由の一つでもあります)

バスは谷あいの道(国道120号線)を進んでいきます。おっと、こんなトンネルも!

大露天風呂で有名な白根温泉も通り過ぎ…

(写真がボケていますが…)日光白根山ロープウェー乗り場の前を通って…

しばらく進むと、左手の木立の隙間から丸沼が見えてきました。

(コバルトブルー色の水面がとてもきれい!)

やがてバスは国道120号線から一旦離れて、坂道を下り始めました。

バス1台がやっと通れる道…細い道です。

(そうそう、バスは女性の運転手さんでした。上手にハンドルを切っておられました)

くねくねした道をしばらく降りていき…

丸沼の麓まで降りてきました。青空に映えて、湖面がきれいでありました。

(湖、池の色は空の色を映していると以前聞いたような…)

湖畔には丸沼温泉珊瑚荘という宿泊施設があります。

バスのお客さんが数名降りました。泊まられるのかな?

珊瑚荘さんでは日帰り温泉やランチもやっているそうです。

宿泊すると夜は星がきれいなのかなぁ…なんてことを思ったりして。

(バスはこの施設のためにわざわざ降りているのですね…ごくろうさまです!)

バスは再び細い道を登っていき、国道120号線へと戻りました。

更に進むと…今度は菅沼が見えてきました。

木立も多く、隙間から眺めていましたが、丸沼同様、湖面はきれいでした。

菅沼にはキャンプ場もあります(今あちこちで話題のクマさんは出たりするのかしら…

とか思ったり…はい、すみません!)

菅沼を過ぎて、更に進むと金精(こんせい)峠を貫く長いトンネルに入ります。

(金精トンネルは群馬県と栃木県の県境でもあります)

トンネルを出ると、一瞬視界が開けます。遠くに湯ノ湖が見えました!

(次なる目的地、湯元温泉は湯ノ湖の湖畔にあります。慌てて撮ったので、写真が

少しボケているかも…)

くねくねした峠道を下っていきます。

湯ノ湖、そしてその向こうに見えるは日光のシンボル、男体山なり!

片品村からバスに揺られて1時間20分ほど…終点の湯元温泉に到着しました。

バス停の前に湯元温泉の案内図がありました。

地区の北側にある源泉から地区内の宿泊施設へ温泉が引かれています。

泉質は硫黄泉。泉温が高いことでも有名です(60~70度あるそうな)。

まずは地区の北にある温泉寺へ向かいました。

お風呂に入れるお寺さんとして、温泉マニアにも有名な場所であります。

参道の若葉が美しかったです。趣ありました♪

お寺さんが見えてきました。お寺の受付は左側の建物です。

こちらがお寺さんの玄関です。

入浴休憩はおひとり500円、1時間までです。

ブザーを押すと、ニコニコしたおばさまが出迎えてくれました。

「あー、どうぞ、どうぞー」とっても気さくな奥様…。

(お風呂に入れるときは「開湯中」との札が出ています。お釣りがないように準備

しておくとよいと思います)

靴箱に靴を入れて…おじゃまいたしまーす!

正面の突き当たりを右に曲がると、お風呂の入口になります。

(勿論男女別ですぞー♪♪)

さぁ、入りますか…おや?何か貼ってあります。

お湯の温度、高いのですねー。

ワタクシが入ったときは前の方が薄めてくれていたのか、入りやすい温度になって

おりました。

こちらが脱衣所。コインロッカーはありません。

貴重品の取り扱いにはご注意くださいませ。

脱衣所の壁に成分表が…つまり、硫黄泉ですね。

そう言えば、バスが湯元温泉に近づいたときから硫黄の香りが漂っていました。

浴室は…はい、他にもお客さんがいらしたので、流石に写真は撮れませんでした♪

浴室の写真など、こちらのサイトからご覧になれます。

(温泉寺さんは日光山輪王寺の別院でもあります)

www.rinnoji.or.jp

湯舟は3人も入ればいっぱいかなぁ…。

ワタクシが入ったときには、他にお客さんが2人。

3人でよもやま話をしておりました。

ひとりはライダー。茨城県の水戸から来られて、金精峠を越えて丸沼まで行かれたとか

もうひと方は同じく茨城県の牛久から。男体山へ登山に来られたそうで、夜中の1時半

に家を出てバイクを飛ばしてきた。ちょうど今、山に登ってきたところだ…そんな話で

ありました。

うーん、ふたりとも凄いわ。いやぁ~バスで峠を越えてきましたわーなんて言えない♪

泉質がとにかく濃厚ですので、30分ほどで上がった方が良いと思います。

浴室にも長居しない方が良い旨の案内がありました。

(でもとにかく、お湯がホント気持ちいい。湯舟に入った瞬間、身体の中にじわぁ…

と入ってきます。温泉は勿論かけ流しです。いやぁ…本物の温泉ですなぁ~♪♪)

さぁ、ぼちぼち上がりますか。

お風呂上がりに、おせんべいとお茶をご自由にどうぞー!のスタイルです。

こちらの大広間で休憩できます。

美味しそうなおせんべいさん…。ちゃんと領収書もいただけます(おもろい…)。

ほうじ茶と一緒にいただきます…温かいお茶もいいものですね。

しばし庭を眺めながら、休憩タイム。

今日はバスに乗る時間が長かったので、身体をほぐすことができたかも…。

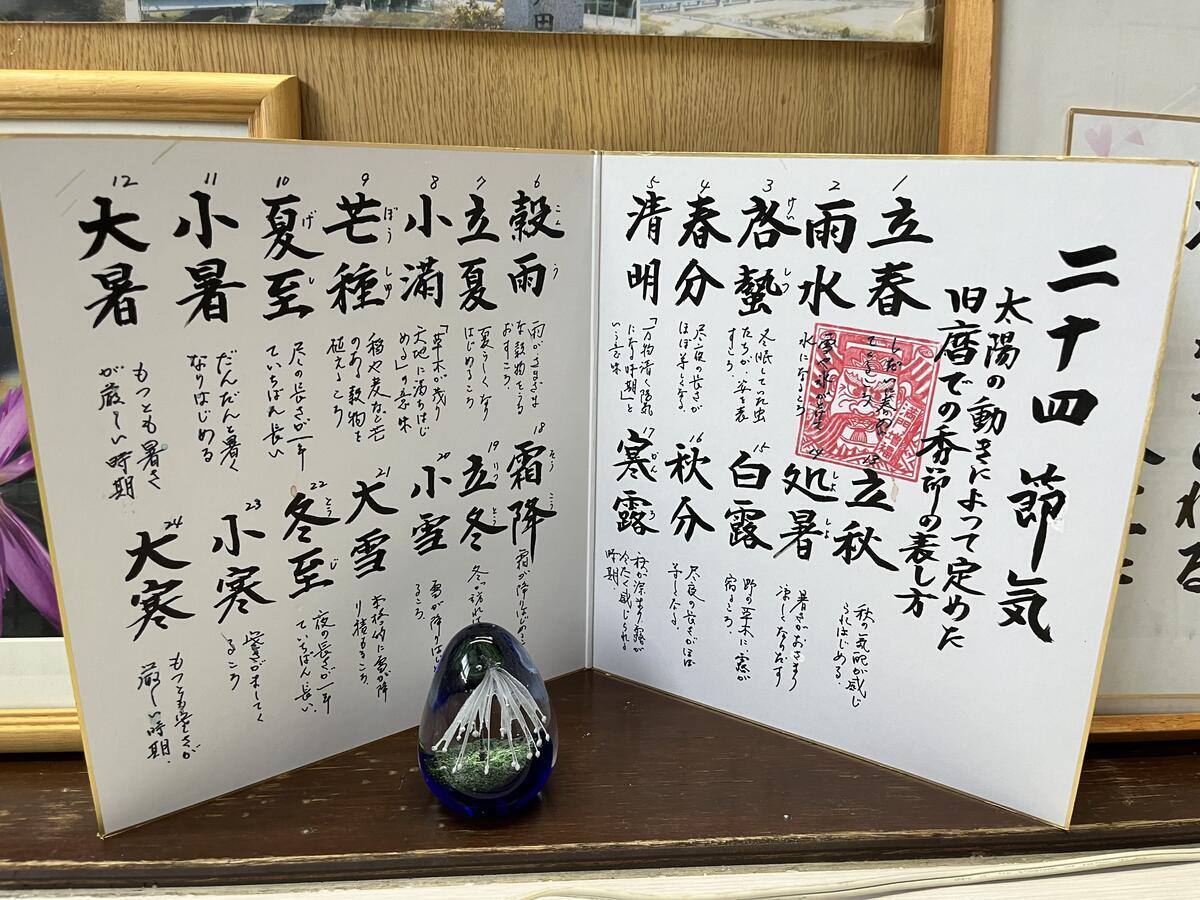

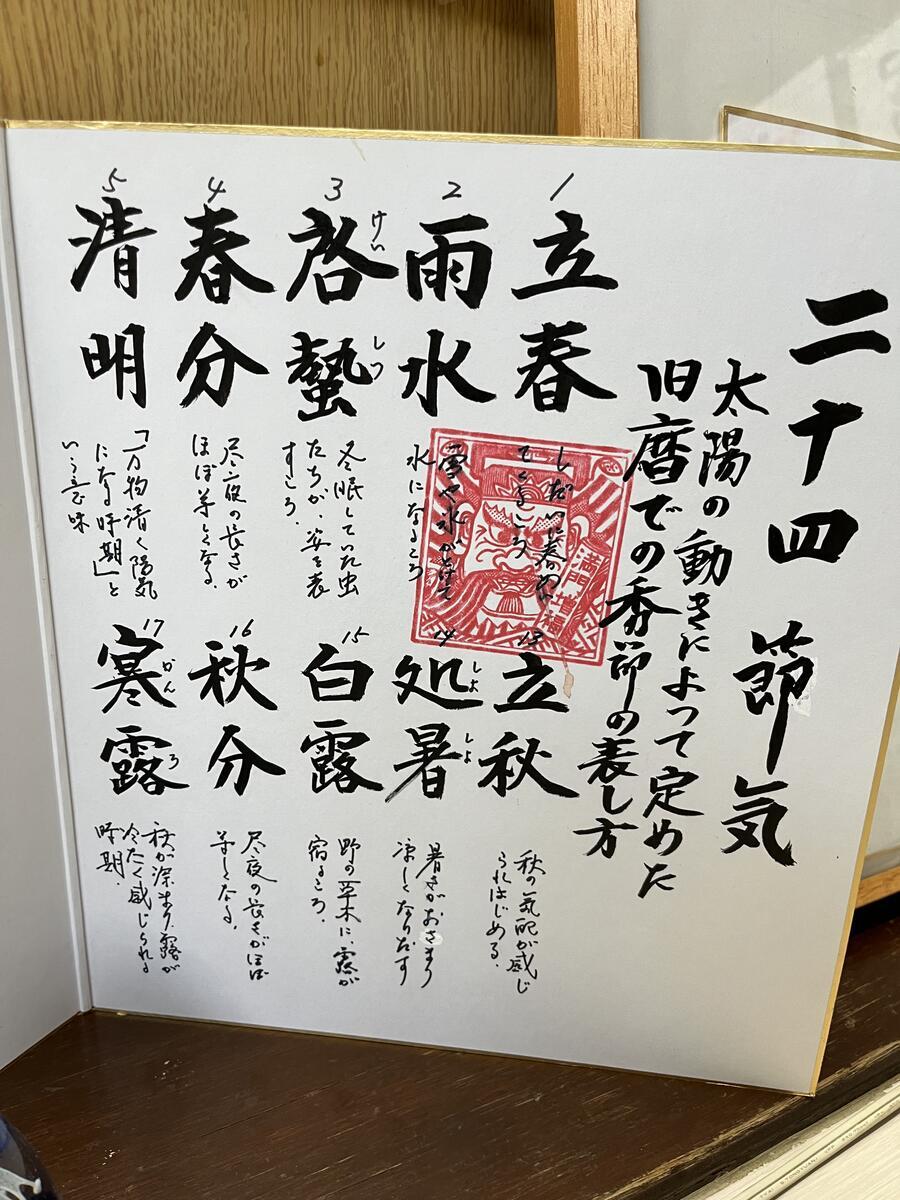

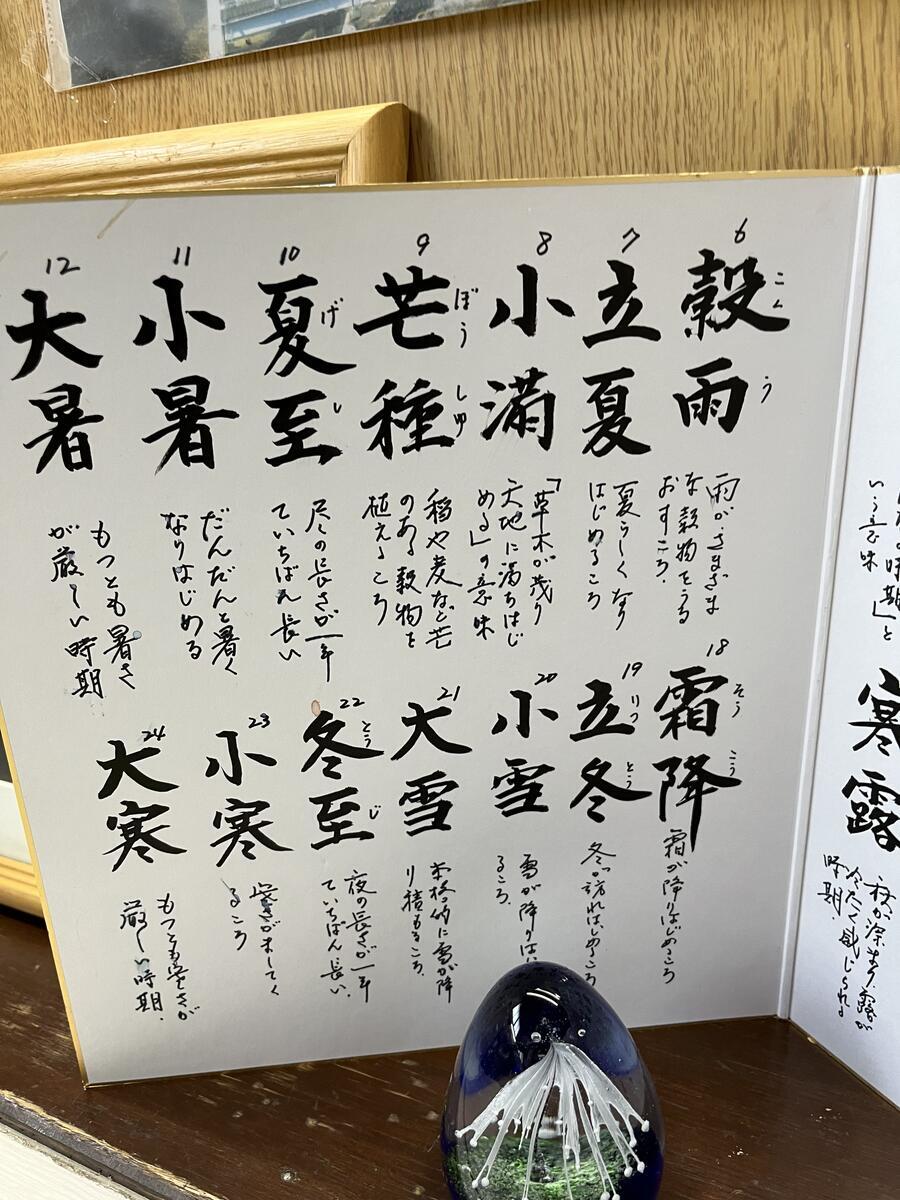

壁にこのような張り紙が…おうち近くの銭湯さんにもあったな♪

可愛らしい置物さんも…和みますね😊 さぁ、そろそろまいりますか!

朝は雨だったようですが…お寺さんから出て見上げると、青空が広がっていました。

(身体も温まりました…今日はありがとうございました!)

温泉寺さんの後はお隣りの湯ノ平湿原を通って、湯元温泉の源泉を訪ねることに

しました。

ふむふむ、こっちの道じゃな。

おおっ、鹿さんがいっばい。お食事中のご様子…。

湿原の中を木橋が通してありました。

湿原から湯元温泉の街中を眺めて…。

湯ノ平湿原の案内看板もありました。鹿さんだけなく、猿さんも来られるようで…。

源泉が見えてきました。あちこちから噴気が出ています。

湯小屋も年季を感じますね…。

ボコボコ…ガスがあちらこちらから湧き出ていました。

いやぁ…この風景、昨夏に訪ねた青森県の恐山に似ているような気がしました。

そのときの旅の思い出はこちらです(よろしければご覧ください~♪)

genta-san.hatenablog.com

ではそろそろまいりますか…次は湯ノ湖へ行ってみましょう。歩いて10分ほどです。

静かな湖です。ボートを出して釣りをされる方、岸から竿を投げている方、

湖畔を散策される方…皆さん、思い思いに楽しんでいるご様子でした。

ワタクシも岸辺のベンチに腰掛けて、しばしぼぉーと湖面を眺めておりました。

湯元温泉を歩いているときもそうでしたが、あちらこちらの樹々からジジジー♪という

音が響いていました。ヒグラシみたいな?カエルの声みたいな?

後で調べたら、どうもエゾハルゼミだったようです(あたり一帯、大合唱でした)。

湖畔を周遊できる遊歩道もあります。1周1時間ほどだとか。

朝晩は野生動物も多いので、ちょっと注意も必要かも(クマ出没情報もあります)。

あ、バスが来ました。名残惜しいですが、出発いたしましょう。

只今、戦場ヶ原界隈を通過中!

その名の由来は、栃木県の男体山と群馬県の赤城山が中禅寺湖の土地を巡って争った

から…そのような神話があるそうな。

(この土地で実際に何か戦があったわけではないようです~😊)

ハイカーさんたちがいっぱい。神様たちが戦うほどの広~い土地…今日はいい天気

ですし、歩くと気持ちいいでしょうね~♪

バスは中禅寺湖に沿って進んでいきます。遊覧船も運航しています。

日光といえば華厳の滝!インバウンドの方がたくさん…観光名所ですもんね。

目の前に男体山が聳えていました(思わずパシャリ!)。

⇒温泉寺で会った方はこの山を登ったのか…ちょっと凄いかも♪

日光といえば!名所その2、いろは坂ですね。

崖にグネグネとつづら折りの道が続いております。

一方通行となっていて、第一いろは坂が下り、第二が上りです。

ぐいーん、ぐいーんをGをかけながら、バスは下っていきます。

小学校の修学旅行ではいろは坂は鬼門で、たいていのお子さんはぐるぐる回って

気持ち悪くなるんですよね…てへへ…。

ここで本日の行程のおさらい…上毛高原方面から奥日光へ。

中禅寺湖を過ぎて、いろは坂を下り…

次は日光二荒山神社、そして日光東照宮へと向かいます。

最後は日光駅にまいりましょう!

西参道入口バス停で下車しました。日光二荒山神社へはこのバス停が便利です。

良い縁坂という名前の坂道を登っていきます(可愛らしいキャラクターさんを発見♪)

緩やかな坂道…いい運動になります。

おっと、道端に懐かしい…赤い郵便ポストを発見!(使われていないご様子…)

先を登り切った先に…

日光二荒山(ふたらさん)神社の鳥居さんがありました。

さぁ、中へと進みましょう!

大きな門をくぐって…

拝殿にてお参り…おや?手前には黄金のうさぎさんもいらっしゃいました。

境内には立派な樹木がたくさん。

二荒山神社のご祭神は二荒山大神(ふたらやまのおおかみ)。

男体山をご神体と仰ぐ神社さんで日光の氏神様でもあります。

境内は日光国立公園のエリアも含まれ、神域は3,400haにもなるそうです。

男体山の山頂に奥宮さん、中禅寺湖畔に中宮祠さんもあります。

(山をご神体とする…奈良県の大神神社に雰囲気が似ているなぁ…ふと思いました)

では楼門をくぐり(お宮に向かって一礼♪)次は日光東照宮へ向かうといたしましょう

境内には観光客、インバウンドの方も多かったですが、静かな雰囲気からか、それほど

気になりませんでした。

二荒山神社さんのHPはこちらです。よろしければご覧ください。

日光の名前の由来は、二荒山の”二荒”を音読みしたことによるそうですね。

(ニコウ⇒ニッコウ…へとなったのだとか…ふむふむ♪)

www.futarasan.jp

日光東照宮へと続く参道を歩いていきます。

拝観料1600円を支払って、境内へ。入口で係員さんがチケットを確認していました

表門から入って正面にあるのが、重要文化財の神庫(じんこ)。上中下の3棟あります

神庫の説明看板もありました。校倉造なのですね…。

更に進むと、どどーんと煌びやかな建物が見えてきました。

遥か前に徳川三代という大河ドラマがありましたが、オープニングの最後にこの風景が

流れていなかったっけ…そんなことを思い出しました。

日光東照宮を代表する門、陽明門。国宝です。いやぁ~美しいです。

門の傍に凛々しきお方が鎮座されていました。眼光鋭く迫力あります!

日光東照宮はご存じ、徳川家康公を祀るお宮さん。

(一瞬、家康公か…と思ってしまいました)

6年にも及ぶ平成の大改修の後、美しく生まれ変わりました。

陽明門をくぐると、正面に本殿が見えてきました。本殿前の唐門も国宝です。

本殿には建物右手にある下駄箱で履物を脱いで、参拝することになります。

本殿は写真撮影禁止です(本殿の中も素敵な空間でありましたー)。

唐門、そして本殿を横からパシャリ。維持保全するには相当なご苦労があることと

思います。

東照宮の参拝時間は午前9時から午後5時まで(11月から3月までは午後4時まで)

本殿は閉門時刻よりも早く閉まりますので参拝される際はご注意ください。

訪ねた日は奥宮、そして眠り猫の特別拝観日だったようで、本殿参拝後に寄ることに

しました。

奥宮への参道の入口におられた眠り猫さま。名工、左甚五郎の作品です。

(天井を見上げると、いらっしゃいました。案内看板もあるのでわかるかと…)

続いて、奥宮へ。徳川家康公の墓所があります。

あ、やっぱり階段長いですよね…。

大抵こういう場所は長い階段を登っていくことになりますねー(汗出る、汗出る~♪)

200段ほどの長い階段を登り切ったその先に奥宮、そして家康公の墓所があります。

宝塔の形…どこかで見たような。そう、静岡県の久能山東照宮にも同じ形をした神廟が

あったことを思い出しました。

墓所の隣には叶杉と呼ばれる大杉があります。願いを祈ると叶うとか。

ワタクシも願いを祈らせていただきました(内容は秘密でーす!)。

叶杉の案内看板を撮りましたが、ちょっとボケてしまったかも(すみません…)。

さぁ、そろそろ閉門の時間です。今度は階段を降りていきます。

登りよりも降りる方が意外と大変なんですよね(山登りと同じですね♪)。

日光東照宮といえば…はい、見ざる言わざる聞かざるですね♪

表門の近く、神厩舎の壁面彫刻に三猿さんがいらっしゃいます。

お猿さん、ちょっと可愛いかも…。

境内には立派な五重塔もあります。酒井家より奉納されたものです。

さぁ、そろそろ日光駅にまいりますか。表参道を振り返って一枚パシャリ♪

二荒山神社、日光東照宮、ともに素晴らしいお宮さんでした。

あなたはそれでいいよ、一生懸命、思いっきりおやり!

身体に気を付けて、家族を大切に、遊び心を忘れず、人生を楽しんでね…

そう語り掛けていただいたような気がしました。

(エネルギーと元気をいただきました。本当にありがとうございます!)

日光東照宮さんのHPはこちらからどうぞご覧ください…。

toshogu.jp

さぁ日光駅まで歩くぞー!坂道を下っていきます(上り坂でなくて良かった…)。

朱塗りの橋は日光二荒山神社の神橋。国の重要文化財、世界遺産にも登録されています

初めて橋が架けられたのは奈良時代だそうです。

はね橋形式の橋としては日本唯一の古橋。山口県の錦帯橋、山梨県の猿橋と並ぶ

日本三大奇橋のひとつでもあります。

(時間が遅かったので神橋を渡ることはできませんでした)

ひたすら歩くこと30分以上。まもなく日光駅です。非電柱化されると空も広く

感じますね(その分、維持管理は大変になるのかもしれませんが…)。

考えてみれば、バスで移動しても良かったのですよね…ついつい歩いてしまった…。

⇒日光東照宮からは駅へ行くバスも出ておりますので、無理せずぜひご乗車を♪♪

日光駅に到着しました。日光駅は東武鉄道とJRの駅が仲良く並んでいますが、

今回はJR日光線を利用して宇都宮駅経由でおうちに帰ることにしました。

(ワタクシ、日光線に乗ったことがなかったので…。あぁ足がパンパンだわ~♪)

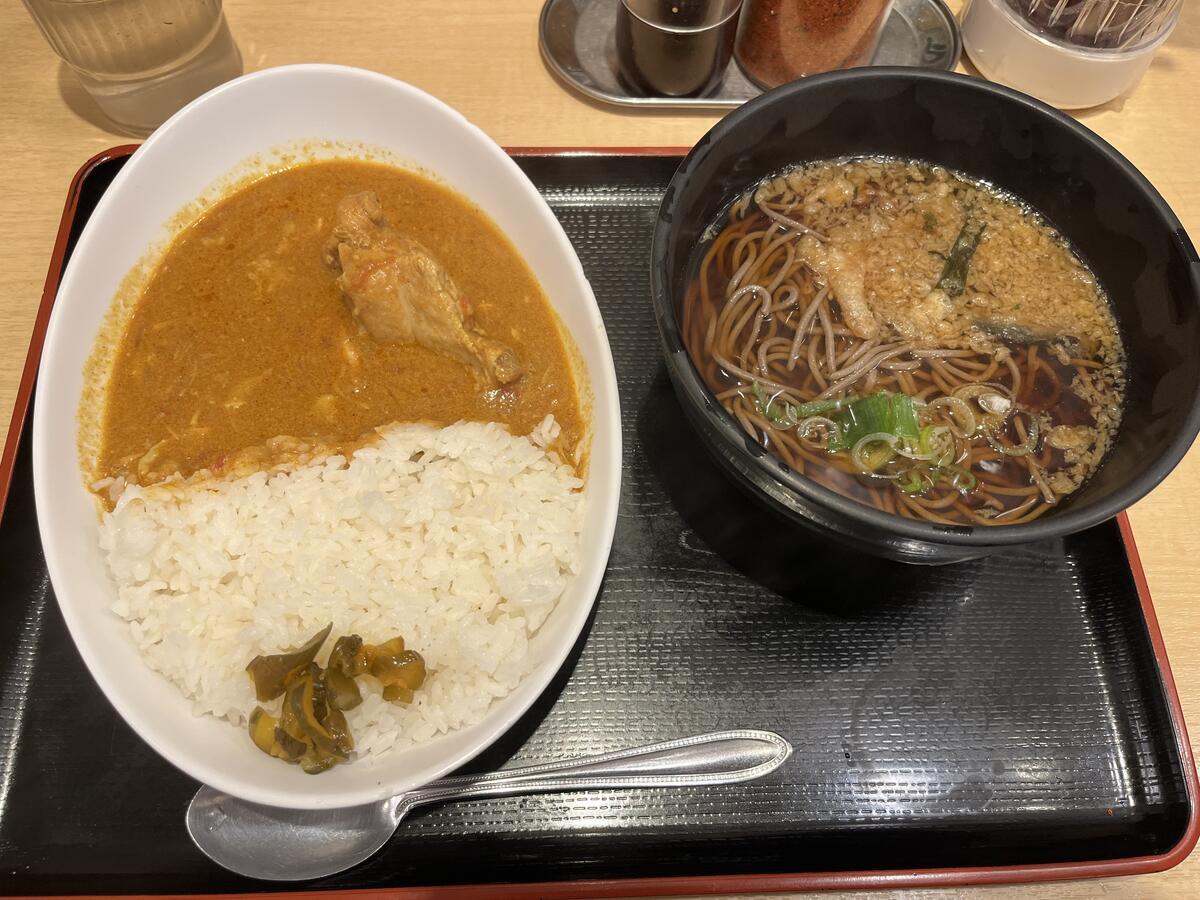

40分ほどで宇都宮駅に到着しました。小腹が空きましたので、乗り換えの合間に、

ホームにある立ち食い蕎麦屋「野州そば」さんに寄りました。

(本日はお昼が少し早かったので…パワーチャージ!)

月見そばをいただきました。濃い目の出汁も美味しかったです。

あとは電車で…ぐーぐー寝ながらおうちへと向かいました😊😊

上毛高原駅からバスで片品村、奥日光とぐるっと巡った旅もこれでおしまい。

駆け足の旅だったかもしれませんが、こんな日帰りの旅もいいなぁ…と思いました。

いろんな方との出会い、そして素敵な景色、自然さんからもパワーをいただきました。

今回も写真の点数が多かったですが、最後までご覧いただきありがとうございました。

旅はいいですね。

また機会があれば、旅の思い出をご紹介したいと思います。

今日は旅の思い出、上毛高原から奥日光へと巡った旅をご紹介した一日となりました。

ではでは!

最後までご覧いただいてありがとうございます! お礼申し上げます!!

にほんブログ村

にほんブログ村